遺言書の作成・相続登記・死後事務委任・相続放棄などの遺産相続手続、法定後見・任意後見・死後事務委任などの成年後見、

株式会社や合同会社の設立・役員変更登記といった商業登記、抵当権抹消・相続登記などの不動産登記なら

大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所

司法書士おおざわ事務所

〒532-0011

大阪府大阪市淀川区西中島5丁目8番3号

新大阪サンアールビル北館408号

受付時間 | 平日9:00~19:00 |

|---|

定休日 | 土曜・日曜・祝日 事前の連絡で土日祝も対応 |

|---|

法定相続情報証明制度とは?利用場面や注意点などをわかりやすく解説します(相続手続が簡単・容易になる制度)

昨今、所有者の不明な土地や空き家が多数発生していることが社会問題となっていますが、相続登記をせずに放置していることが原因の一つとして挙げられています。

そこで相続人の方の相続手続きの負担軽減を図ることを通じて、相続登記を促進するために法定相続情報証明制度が創られました。

法定相続情報証明制度を利用することで、相続登記を含む各種相続手続きで沢山の数の戸籍謄本等を各金融機関等に何度も提出する手間がなくなります。

「面倒な相続手続きをより早く、より便利に」との合言葉の下、平成29年5月29日より制度が開始されています。

●法定相続情報証明制度とは、簡単に言うと、相続登記を含む各種相続手続きで沢山の数の戸籍謄本等を各金融機関等に何度も提出する手間がなくなり、相続手続が簡単・容易になる制度です。

法定相続情報証明制度を利用すれば、相続手続が簡単・容易になるといっても、具体的にどのように手間が省けて、簡単・容易になるのでしょうか?

具体的に法定相続情報証明制度を見てみましょう。

法定相続情報証明制度は、相続人の方が法務局(登記所)に対して戸籍謄本等の必要な書類を提出し、法務局の登記官がその書類の内容を確認したうえで、「法定相続人が誰であるのか」ということを登記官が証明する制度です。

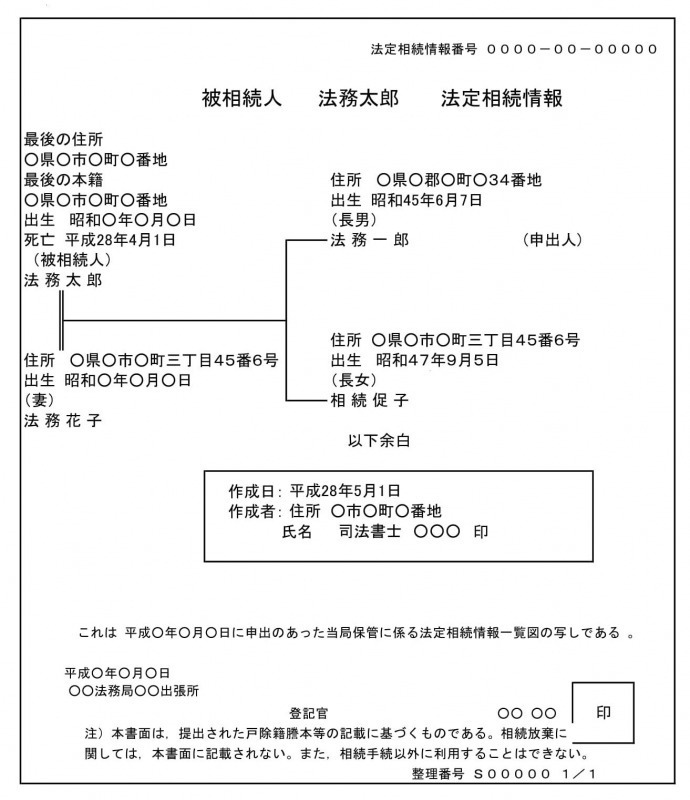

登記官は上記確認をした後に、誰が相続人であるのか記載されている「法定相続情報一覧図の写し」という書類を発行してくれます。

(原本は法務局で保管されるので、交付されるのはコピーである「写し」です)

法務局の登記官が発行したこの「法定相続情報一覧図の写し」を提出することで、相続登記や預貯金の解約・名義変更等の各種相続手続きで沢山の数の戸籍謄本等を各金融機関等に何度も提出する手間がなくなります。

●まとめますと、法務局の登記官が戸籍謄本等の書類によって亡くなった方(被相続人)の法定相続人が誰であるのかということを確認すると、「法定相続情報一覧図の写し」という書類(枝分かれした図、家系図のように相続関係が記載されている書類)を発行してくれます。

この法定相続情報一覧図の写しを銀行等の各金融機関や各種相続手続の際に提出すれば、その他に沢山の戸籍謄本等を提出する必要がなくなります。

なぜなら、「公的機関である法務局が、法定相続人が誰なのかということをちゃんと確認して、その証明書を発行している」ので、金融機関等もその書類内容を信頼して、独自に戸籍謄本等を請求し、法定相続人が誰なのかということを、わざわざ再確認しなくて済むからです。

従来の手続き

従来の相続手続では、亡くなられた方の戸籍、除籍謄本等(亡くなられた方の出生から死亡時までを証明できる複数の戸籍謄本等や相続人の方の戸籍謄本等)の書類の束を、銀行等の金融機関や相続手続を取り扱う各種窓口にその都度何度も提出する必要がありました。

(一つだけでなく、提出する各種窓口の数だけ戸籍謄本等を用意することは、費用の面から経済的ではないので、取得した一つの戸籍、除籍謄本等を、まずA銀行に提出し、返却を受けたら次はB銀行に提出するというように、順番ずつ各種窓口に提出し返却してもらうという流れだったので、預貯金の口座を複数持っているような場合には、とても時間と手間がかかりました。)

法定相続情報証明制度を利用すると

法定相続情報証明制度は、法務局に戸籍、除籍謄本等と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を一緒に提出すれば、相続関係を登記官が審査した上で、その一覧図に認証文を付けた写し(「法定相続情報一覧図の写し」)を必要な枚数分(提出したい各種窓口の数だけ)無料で発行してくれます。

(提出した法定相続証明情報一覧図(原本)は法務局で保管されます。発行・交付されるのはそのコピーである「法定相続証明情報一覧図の写し」となります。)

その後の相続手続では、発行を受けた法定相続情報一覧図の写しを提出すれば、相続関係を証明できるので、戸籍謄本等の沢山の書類の束を提出する必要がなくなります。

●分かりやすく言いますと、登記官が戸籍等をしっかり審査したうえで、提出された法定相続情報一覧図が亡くなられた方の相続関係を記載したものとして間違いないとお墨付きを与えてくれているので、金融機関等もそれを信頼して、いちいち戸籍謄本等のチェックをしませんということです。

必要な枚数分だけ、そして無料で法定相続情報一覧図の写しを発行してもらえるので、預貯金口座をいくつもお持ちの場合などには、法定相続情報一覧図の写しを各種窓口に同時に提出することができ、時間も手間もかかりません。

初めに少し手間がかかりますが、あとは簡単、便利、時間短縮が可能ということです。

本制度は、亡くなられた方の財産に不動産がない場合(例えば、遺産として預貯金しかない場合)でも利用可能です。

法定相続情報一覧図の写し(枝分かれした図、家系図みたいなもの)には、

①亡くなられた方(被相続人)の氏名

②生年月日

③最後の住所

④死亡年月日

⑤相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄

(被相続人が死亡した時点で生きている同順位の相続人)

が記載されています。

被相続人より先に亡くなられている配偶者や子供の記載はしませんし、相続放棄の有無や遺産分割協議の結果としての相続持分の記載もしません。

相続人の方の住所の記載は必ずしも必要なものではありませんので、記載しても記載しなくてもかまいません。

住所を記載した場合には、そのことを証明するために相続人の方の住民票等も提出する必要があります。

相続登記申請の際に、相続人の方の住所地まで記載されている法定相続情報一覧図の写しを提出した場合、必要書類である住民票の写し等を提出しなくても構いません。

法定相続情報証明制度の利用の際に、登記官が相続人の住所を住民票で既に確認しているからです。

相続手続きでの利便性を高めるという観点から、平成30年4月から相続人の方の住所の記載に加えて、被相続人の方の最後の本籍地の記載もすることがおススメされています。

法定相続情報証明制度を利用できる人は、

亡くなられた方の相続人です。

相続発生後に相続人が亡くなった場合は、亡くなった相続人の相続人も含まれます。

本来相続人となるべき人が先に亡くなっていて、その相続人の相続人になっている人(「代襲相続人」という)がいる場合、代襲相続人も利用可能です。

例えば、今回祖父(被相続人)が亡くなったが、祖父には既に亡くなっている子供Aがおり、その子供Aに子供B(祖父からいうと孫)がいる場合、孫Bはこの制度を利用できます。

本来相続人となるはずであった親Aの相続人としての立場を、引き継いでいるからです。

①法定相続情報一覧図は、戸籍謄本等の記載から分かる被相続人の死亡時点の法定相続人の関係を明らかにするものなので、相続発生後に相続放棄をした場合や遺産分割協議をして相続分が増減したとしても、そのような事実は戸籍謄本等には書いてありませんから、法定相続情報一覧図にそのことを記載することはできません。

法定相続情報一覧図は、相続放棄申述受理証明書や遺産分割協議書の代わりになるものではありません。

あくまで戸籍謄本(抄本)等の代わりにすぎません。

相続人の住所の記載もされている場合には、住民票(戸籍の附票)の代わりにもなります。

②あくまで戸籍謄本(抄本)等の代わりなので、亡くなられた方や相続人の方が日本国籍を有しない場合など、戸籍謄本(抄本)を提出することができない場合は、法定相続情報証明制度を利用することはできません。

亡くなられた方と相続人の全員が日本国籍を有していなければならないのです。

③被相続人が遺言書で子供を認知した場合や、被相続人の死亡時には母のお腹で胎児だったけれど、無事に生まれて相続人になった場合、法定相続情報一覧図の交付を受けた後に廃除(相続人としての立場を喪失させられること)があった場合など、被相続人の死亡した時にさかのぼって相続人の範囲が変わる場合には、申出人は再度戸籍謄本等を提出しなおして、申立てし直すこともできます。

法定相続情報証明制度利用の申立ての翌年から5年間は法定相続情報一覧図(原本)が登記所に保管されるので、法定相続情報一覧図の写しが不足した場合には本制度の申立人は申立ての翌年から5年間は再度発行してもらうことができます。

本制度の申立人以外の相続人の方が、法定相続情報一覧図の写しを発行してもらうためには、

①本制度の申立人から委任状をもらい、それを申立人が申立てた法務局に提出して法定相続情報一覧図の写しの発行を受けるか、

②本制度の申立てをした相続人とは別個に、自ら戸籍謄本等必要書類を準備して改めて法務局に本制度の申立てをしなければなりません。

最初に本制度を利用した相続人とは全く関係なく、別個に相続人としての立場で本制度の申立てをするということです。

例えば、相続人AとBがいる場合、相続人Aが被相続人の本籍地の法務局で本制度の申立てをしていても、Aとは関係なく相続人Bが自分の住所地の法務局に本制度の申立てをしても構いません。

Aと仲が悪い等の理由でBがAから委任状をもらえない場合、BはAとは関係なく自らも戸籍謄本等を用意してBの住所地や被相続人の本籍地の法務局等に本制度の申立てを行うことは可能ということです。

●申立人は、申立てをした翌年から5年間、再発行を受けることが可能です。

申立てをした相続人以外の相続人は、①申立人から委任状をもらうか ②自分で別個に本制度の申立てをすれば、法定相続情報一覧図の写しの発行を受けることができます。

法定相続情報証明制度のご利用をお考えの方は、ぜひ当事務所にお任せください。

法定相続証明情報一覧図の作成や戸籍謄本等の必要書類の収集、その後の相続登記手続まで、全て当事務所が迅速、丁寧に対応いたします。

相続登記の専門家であり、戸籍謄本等を読むことを得意とする司法書士が法定相続情報証明制度の申立てに一番適している専門家です。

面倒な手続きはすべて当事務所にお任せください。

財産に不動産がなく預貯金だけで相続登記が不要な場合であっても、本制度の利用は可能です。

お気軽にご相談下さい。

当事務所では、遺産分割協議書や遺言書の作成、遺言執行者への就任、相続登記、相続放棄を始めとした遺産相続手続きを考えておられる方のサポートを全力でさせていただきます。

遺言・相続、成年後見、贈与を始めとした不動産登記、株式会社や合同会社の設立は当事務所の得意とする分野です。

「わかりやすさ」「親しみやすさ」「丁寧さ」をモットーにご対応いたしますので、

お気軽にご相談、お問い合わせください。

初回の相談は無料です。

遺言書の作成や相続に関するお悩み、成年後見、贈与や売買・抵当権抹消・住所変更を始めとした不動産登記、株式会社設立、合同会社設立に関しては、大阪市淀川区の司法書士おおざわ事務所へお声がけください。

当事務所に関係のない分野であっても、税理士、弁護士等他の専門家を無料でご紹介することも可能です。

少しでもあなたのお力になれれば幸いです。

無料相談・お問合せはこちら

お問合せ・ご相談は、お電話または下記のフォームにて受け付けております。

出張等で不在時は携帯に転送されます。

営業時間中に留守番電話になった場合は、

お名前とご用件をお伝えください。

折り返しご連絡いたします。

事前にご連絡いただけましたら、土曜、日曜、祝日、時間外もできる限りご対応いたします。

メールでのお問合せは24時間受け付けておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

受付時間:平日9:00~19:00

定休日:土曜・日曜・祝日

Menu

インフォメーション

お問合せ・ご相談

お問合せはお電話で受け付けています。

事前にご連絡いただけましたら、土曜、日曜、祝日、時間外もできる限りご対応いたします。

ご面談(出張を含む)による無料相談を行っております。

お電話・zoom等直接お会いしない形式の相談は行っておりません。

受付時間/定休日

受付時間

9:00~19:00

定休日

土曜日・日曜日・祝日

(事前連絡で土日祝も対応)

アクセス

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島5丁目8番3号

新大阪サンアールビル北館408号

<電車をご利用の方へ>

JR京都線 新大阪駅より徒歩5分

阪急京都線 南方駅より徒歩5分

地下鉄御堂筋線 西中島南方駅より徒歩5分

<お車をご利用の方へ>

事務所近くに有料パーキングがございますのでご利用ください。